結核の人のフォローを始めて約3か月。

Nkawieの郡病院を受診している結核患者さんは今50名弱。毎日薬を飲み、毎月1回病院を受診する。治療が完了するまで6か月間、これを続ける必要がある。

一見、そんなに難しいことじゃないように思う。けど、日本とは違うのが交通とお金の問題。結核の治療自体はGlobal Fundよりお金が降りており、無料で受けられる。しかし、病院に来るにはお金がかかる。そして車なんか滅多に通らない村から来れる人は少ない。

途中で治療をドロップアウトしてしまった患者さんの家庭訪問を時々行っている。

Treatment Recordに書かれた名前と年齢、簡単な住所を頼りに村を訪問し、村の人の助けを借りてお家まで連れて行ってもらっている。言葉の問題もあり、探すのにちょっと苦労する時もあるけど、小さいコミュニティーなんかは案外すぐ見つかったりする。亡くなっている場合もある。でも元気な姿が見れると嬉しいし、なぜ訪問に来たかを説明し、病院に来てほしいことを伝えると「行くよ」と答えてくれる。私は交通費を払ってあげることはできないし、その後、本当に来るか来ないかは患者さん自身が決定するしかない。でも結構ちゃんと来てくれる人が多い気がする。

先日も少し遠くのコミュニティーを訪問した。カルテに書かれた氏名、住所を頼りに現地の病院のスタッフ、近所の人の助けを借りて探すこと1時間以上。見つからない。そもそもカルテに書かれた住所の地名はあるものの、そんなハウスナンバーが存在しない。ここら辺であることは間違いないのに、誰もその人のことを知らない。

考えられることは1つ。

患者さんが嘘の情報を病院に伝えた・・

なんでか・・?

きっと誰にも自分の病気を知られたくなかった。だからわざわざ遠くの病院にまで足を運んだ。

HIVだけでなく、結核にもスティグマは存在する。

私が家庭訪問をすることによって、プライバシーを侵害してしまうことも有り得てしまう。良くも悪くも、特にオブロニ(外国人)は目立つ。

住民の健康増進を・・と公衆衛生の視点から関わっていくことは大切で、どちらかというとそういう活動を求められている気もするけど、最近は現場レベルで個々人を大切に関わっていってもいいんじゃないかって思ったりもしている。迷うこともあるけど、そう思ってこれからもやっぱり家庭訪問は続けていくつもり。

1月20日~2月10日まで、ガーナで  African Cup

African Cup が開催されている。

が開催されている。

アフリカ諸国上位16チームが結集し、Accra、Kumasi、Tamale、Takoradiの4大都市で熱戦が繰り広げられている。

女の子でも好きなスポーツはサッカーと答えるくらい、サッカーに対する情熱は普段でもすごいが、国際試合がガーナで行われるとあって、その情熱はさらにヒートアップ!!!!

チームGhanaは前回のWorld Cupにも出ているくらい強い。一番強いのはコートジボワールらしいけど、順調に予選を勝ち進み、今日からはトーナメント戦へ。ガーナ戦の日は、みんな昼間からそわそわしてあんまりお仕事になりません(^^; これだけの国民の期待を一身に背負ってるガーナチームには是非とも上位3位くらいまで行ってほしいなぁ♪

ガーナ戦はAccraでしか開催されないので、残念ながら見れないけど、せっかくなのでKumasiのスタジアムで観戦してきた。

私が観たのは、カメルーンVSザンビア、南アフリカ共和国VSセネガル。初めてのサッカー生試合観戦はガーナで、しかも国際大会でした★

ガーナ戦ほど観客はいっぱいじゃなかったけれど、ガーナ人が他の国の選手のプレーに一喜一憂し、良いプレーが出れば歓声を上げる。ガーナ人の暖かい部分を見れた気がした。西アフリカ諸国であったり、同じ黒人であったりと、国は違えどアフリカの絆の強さを感じた。

そ~んなにサッカーに興味があったわけではないけど、やっぱ生試合は興奮!

でも日本じゃ、あんまりAfrican Cupは報道されないみたいデスねぇ・・日本人審判も2人ほど来てたけどね。もっと日本でもアフリカのこと、知れるようになったらいいのにねぇ。

うちの郡にはHIV陽性者で構成されたNGO団体がある。

30人近いメンバーがおり、月1回、ミーティングも行われている。ガーナにはGAC(Ghana Aids Commition)という政府組織があり、そこから資金援助を受け、陽性者の治療援助などを行っている。陽性者が毎日ARV(抗HIV薬)を服用し続けていくためには、薬代として月に5GHCかかる。そしてプラス、Kumasiまでの交通費など。安定した職を得られない彼らにとって高額な負担であるため、資金援助を行っている。

しかし、去年よりGACからの援助が受けられていない状況が続いており、資金繰りが苦しい。またGACの支援のもと、収入向上活動も計画されていたが、そちらもストップ。メンバーをはじめ、NGOのやる気はあるのに、「お金がない」。具体的にどのような収入向上活動を実施したいというプランが挙がっており、それを行う土地もある。あとはそれを始めるための機材が購入できれば…という段階。

JICAの方針として、隊員を通じての資金贈与はしない。しかし、隊員の活動支援としてなら経費を申請することができる。活動自体は継続可能な内容・方法なのか、私たちがそのNGOの活動にどのように関与していくか、隊員が撤退した後の状況予測、機材のメンテナンスは誰がどのように行えるのか等、まだまだじっくり見極めていかなければならない問題はたっぷりあるし、決してJICAもすんなり援助を決定してくれるわけではない。日本国民の税金を使うわけだから審査が厳しいのは当たり前だけど、支援経費を獲得するためには申請書類の内容次第。幸い、Nkawieには私と同じエイズ対策の隊員がもう一人入っていて、彼女と協力して取り組んでいくことができる。何事にも金銭問題は必ずくっついて来るけど、頑張りどころ。

ガーナ滞在7か月が過ぎ、彼らの中で私の顔も少しずつ見慣れたものになってきたのか、挨拶も普通にしてもらえるようになってきた。全く外部者であった私にとって、それはやっぱりとても嬉しいこと。私がここにいることで、彼らのために何かできることがあれば、できるだけやれそうなことはやってみたいと思う。

ちょっと医療の話。

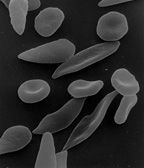

Sickle-cell disease:鎌状赤血球症

通称、Sickling。

赤血球の形状異常のため酸素運搬能力が低下し、貧血、臓器障害が起こる。

↑丸いのは正常、鎌状になっているものが異常

遺伝子突然変異によるもので、アフリカ、中近東などに多いと言われている。

なぜアフリカに多いか・・・

それはマラリアの流行と関連しているとも言われている。鎌状赤血球は正常赤血球よりも壊れやすく、それが貧血へとつながるわけだが、マラリアに対してはこれが有利に働く。つまり、マラリア原虫が血中で爆発的に増加する前に赤血球の寿命が来てしまうので、マラリア原虫の増殖が抑えられる。遺伝病としてアフリカに多く、それが無くならないのは、こういった自然への体の適応もあるらしい。

人間の体って不思議・・

そして実際、ホントに多い。

日本にいたら、ほとんど見ないけど、ここガーナでは本当によく目にする。

妊婦健診ではSicklingがルーチン検査の中に入っていて、健診に来た全妊婦を検査するが、かなりの割合でPositiveという検査結果が返ってくる。そして同時に、貧血も多い。正確に言うと、Sicklingには2種類あって、貧血が重傷になるタイプと軽症で済むタイプがある。ほとんどの人が軽症なタイプのSicklingだけど、Hb(ヘモグロビン)7~9g/dlなんていうのははざら。中には5g/dlという人もいた。

そんな人がすごく遠い所からやってくるから、やっぱりこっちの人はスゴイと感心してしまうけど。。

ラボがない施設での簡易貧血検査セット↓(信頼性と清潔度はナゾ・・)

もちろん栄養状態が良くないということも影響しているが、ガーナでは貧血は主要な病気の1つ。

妊婦に対しては鉄剤の処方をしているが、出産時の出血多量に間に合うほどの効果はほとんど期待できないというのが正直なところ。貧血も周産期死亡率を高くしている一要因。

日本じゃ「貧血で死ぬ」なんて、あまり聞かない話。

でも、ここはアフリカ。

ガーナの協力隊には分科会(普段の活動とは別に自分の関心のあることについて勉強したり他の隊員と活動する場)というものがある。理数科分科会、クラフト分科会、エレクトロニクス分科会などがあるが、私は村落分科会というものに属している。

村落分科会というのは、村落開発普及員やエイズ対策などコミュニティーをベースに活動している隊員が中心になって、個人の活動に生かすべく興味あるテーマを一緒に勉強したり、個人ではできないけれど、何人もいればできるかも…ということを実現させていく分科会。

年に1~2回ツアー(主に隊員の任地を訪れる)というものが開催され、先週6日間参加してきた。

テーマは“Enjoy Environment”

環境を大切に、きれいにしましょう!ということで、トロンという北部の村とンクワティアという南部の村を訪問し、

①壁に絵を描く

【中学校に世界地図】

【ヘルスセンターに健康に関する絵】

②学校でゴミ問題に関するワークショップ、ゴミをreuseをしたペンケース作り

ワークショップは英語でやらなきゃいけないし、生徒だけでなく先輩隊員たちも見ているので緊張したけど、生徒の反応が良いとやっぱり嬉しいし、壁絵はとても達成感のある出来上がりになり、良いツアーだったと思う。

協力隊というのは、ホント個性的ですごいなぁと思える人が多いもので、先輩隊員たちのディスカッションや意見には圧倒されることも多い。私だったら1分で結論がでるところを2~3時間もかけて議論し、朝から始まったミーティングが深夜にまで及んだり、個性的な人が多い分、理解し難かったり、時には葛藤することもあるけど、いろんな意見は聞けるし、とても勉強になる。

自分の活動が後回しにならない程度に、これからも参加していく予定。

お正月を首都で過ごし、1/6にNkawieに帰ってきた。

ら、ちょー寒い!!!!!!!!!

それでも昼間は太陽が暑いので半袖でいられるけど、朝晩はパーカーとか着てないと寒くてやってられない。水シャワーがしんどい・・

気分は日本の11月。温度計がないので、実際のところは分からないけど、ガーナに来て半年ずーっと暑かったから、体がアフリカ仕様になってしまったのかな・・

原因はハマターン。

季節風のようなもので、乾季のこの時期1~2か月間、サハラ砂漠の方より砂を大量に含んだ風が吹く。日本の黄砂のもっと激しいバージョンで、空はよどみ、北部の方では数m先が見えないという状況になるそう。ここら辺はまだマシと聞くけど、それでもあらゆる物が砂で白くなり、バイクで走れば、体に砂が積もる。喉も痛い。

この厚い砂のせいで、朝晩の気温がぐっと下がるというわけ。

暑いのもイヤだけど、寒いのはもっとキツイ(><)

私、日本の冬に耐えられない体になるかも。。